少し前の話ですが、活性化の有志で、長慶天皇が鬼原、鈍川、千疋峠を通って楢原山に落ち延びたといわれるコースを 辿ってみました。

牛追い橋はありますが、乗っていた馬が斬られたとの地名「馬きり」は、はっきりとは分かりませんでした。

途中、こんなかわいい冬桜が咲いていて、感動しました。

また、少し行くとたわわに実った柿などが、いかにも里山の雰囲気をかもし出していて、 皆「やっぱりこんんなとこがええよねぇ」という声が。

でも、 イノシシやサルも渋柿はいらないようです(笑)

玉川地域活性化推進協議会が立てたピンクの看板を目印に、登山道に入ります。

途中鹿の糞があり、フンフンフ~ン鹿の糞などと口ずさみながら進みました。

長慶天皇が都を懐かしんであろう桜の古木は見ることはありませんでしたが、 源流の方達が植えた、桜やもみじが確実に育っていて、これからが楽しみです。

いつかウォーキングコースにいれたらいいと思いました。

しかし、一部崩れかかって、危険な箇所もあるので、整備が必要なようです。今は予算が無いようですが、ちゃんとした計画を立ててみて、要望できるようにならねばという話も出ました。

とても清々しい気持ちになれるウォーキングでした。ひとりでも多くの方々に知っていただき、健康作りに役立てたりする方法を考えていけるといいなぁと思います。

2012年12月9日|

Category:玉川めぐり隊

11月末の玉川ダムの風景です。

11月末の玉川ダムの風景です。

「玉川ねっと」の「玉川ダム」のコーナーを更新しています。

玉川ダムの湖底に沈んだ懐かしい風景の写真を入手しましたので、ご覧ください。

昭和30年代に入って、今治市の急激な工業の発展と、人口の増加によって水需要が急激に増加し、県と今治市は蒼社川開発計画に基づいて玉川ダムの建設に乗り出しました。

3年余りの長期にわたり、計画地域住民及び関係機関との調整が行われた後、昭和43年(1968年)6月から本格的な建設工事に着工。

44年3月には鍛治屋集落30戸全部、妙見前集落39戸、小川集落3戸の立ち退きが完了し、44年4月には龍岡小学校を廃校し、保育所や公民館など関連公共施設が移転されました。

この湖底に当時は人々の暮らしがあったということは、今では想像するしかありません。

この湖底に当時は人々の暮らしがあったということは、今では想像するしかありません。

写真を見て、懐かしいと思う方、今まで知らなかった・・・と驚かれる方、いろいろだと思います。

玉川ダムは、今治市民の水瓶として大きな役割を果たしています。

2012年12月8日|

Category:四季の徒然

12月8日(土)に、玉川町女性連絡協議会・今治市玉川公民館主催の「玉川のつどい」がアグリプラザで開催されました。

12月8日(土)に、玉川町女性連絡協議会・今治市玉川公民館主催の「玉川のつどい」がアグリプラザで開催されました。

先ず、市長さんのご挨拶がありました。

このつどいは、男性も女性も参加しているのですが、女性連絡協議会主催ということもあってか、女性の参加者が多く、市長さんは元気な玉川の女性たちにエールを送ってくださいました。

このつどいは、男性も女性も参加しているのですが、女性連絡協議会主催ということもあってか、女性の参加者が多く、市長さんは元気な玉川の女性たちにエールを送ってくださいました。

また市長さんご自身のお話も・・・。

若い頃は「俺についてこい!」で家族を引っ張ってきたのに、気が付いたら立場が逆転して、 お母ちゃんが主導権をとっている(笑)

が、やっぱり女性の笑顔が元気の素ですよ。

毎日1回は「愛してるよ」を言って感謝します(笑)と。

ユーモアたっぷりのご挨拶に会場は笑いにつつまれ、一挙になごやかな雰囲気になりました。

続いて、玉川町出身の市議会議員の越智豊さんからも、ご挨拶をいただきました。

12の町村が合併して新しい今治市が誕生して8年。

12の町村が合併して新しい今治市が誕生して8年。

玉川町でいえば、ピーク時7,500人いた町民が5,500人に減っています。

しかし人口は減っても、町を元気にする工夫はいろいろあります。

「玉川のつどい」のように人とふれあう機会も大切にして、玉川を元気にしていきましょうということでした。

この 「玉川ねっと」もみてくださっているとの由。参加者の方々へ紹介してくださいました。

そして、いよいよ講演です。

「絆-家庭と地域-」と題してご講演くださる講師は、小松町の「のらねこ学かん」の塩見志満子先生でした。

先生は、昭和11年西宇和郡瀬戸町に生まれ、県立高校教員、県立養護学校教員を歴任され、 養護学校時代、障がい児教育に感心を持ち、退職後自宅横に知的障がい者がいつでもつどえる場として 「のらねこ学かん」を自費で建てられ、現在一人で運営し、ボランティアの人たちが支援をなさっています。

各地でご講演されて、人間に対する愛や、障がい児教育・育児問題などを取り上げ、多くの人々に感動を与えられていることに対して、 NHKトーク賞も受賞されています。

玉川とも今までもご縁があるのですが、今回久しぶりに玉川へ来てくださったのでした。

「下を向いて1円拾うより、上を向いて夢を見るほうが楽しいよ!」と、いきなりのご挨拶。

しかも年齢を感じさせない大きな声でマイクなしです。

それからの1時間30分は笑いと涙でアッという間でした。

特に印象深かったのは、元気に登校した小学校3年生のご次男を、プールの事故でなくされた時のことでした。

「誰がうちの子をプールに突き落としたんで!先生は何しよったんで!」

泣き叫ぶ塩見先生をご主人が「だれが・・はやめよう。私達も悲しいけど、その子はもっと辛い。

一生人の命を奪ってしまったことの罪の意識にさいなまれ、ご家族も苦しむ。

それより、息子は心臓マヒでなくなったことにすれば、マスコミから非難されることもなく、 罪は問われない。お前さえよければ・・・」と諭したというのです。

信じられない。そんなこと出来ない。

と、思いました。しかし、先生はおっしゃいました。

「人生最大のテーマは、どこまで人を許せるか。許して許して、それでも許して・・・」

それから30年。命日にお墓に花が飾られない日は一度もないし、「こうたろうくんのアルバム」 とタイトルがついた創作絵本をプレゼントしてくれたといいます。

場内あちこちから、すすり泣きの声が聞こえます。

99:1の割合で相手が悪くても、許しましょう。

皆がそんな気持ちになれば、子供をしかることも、夫婦ゲンカもいじめもない楽しい社会になる。

すべての始まりは家族からで、それが地域に広がっていき、家族が楽しかったら道で会う誰にでも 大きな声で挨拶ができるようになり、玉川は世界一の町になることができ、人口が減ることなんか少しも怖くない。

「玉川はお湯もいいけど人がいい。じゃけん玉川に行こぉ!」

30でも50でも100でも死ぬときに「玉川におってよかった」と思える町にしましょうと締めくくられました。

久々に心で聴いて、心に響くおはなしでした。

アトラクションは、「おはなしクラブ玉手箱」の皆さんによる玉川の民話紙芝居の上映でした。

「へんど墓」と「お釈迦さんと花まつり」の2作でした。

みなさん、地元に伝わるお話にとても興味深く聞き入っていました。

みなさん、地元に伝わるお話にとても興味深く聞き入っていました。

みんなで玉川の風景の映像を見ながら「ふるさと」を合唱しました。

最後に越智正人公民館長のご挨拶がありましたが、ほんとうにふるさと玉川で、人とのつながりを感じるいいつどいとなりました。

閉会後には、 用意されたパンジーをお土産に頂いて帰路に着きました。

主催された関係者の皆様方、ほんとうにお世話になりました。

主催された関係者の皆様方、ほんとうにお世話になりました。

2012年12月8日|

Category:玉川のニュース

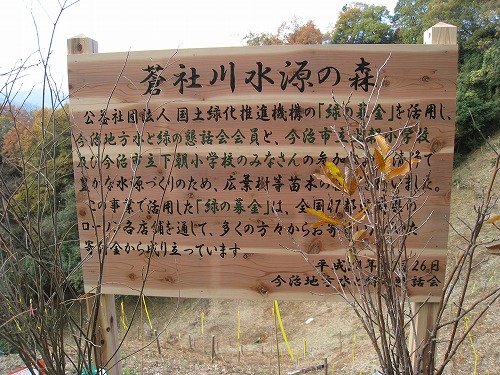

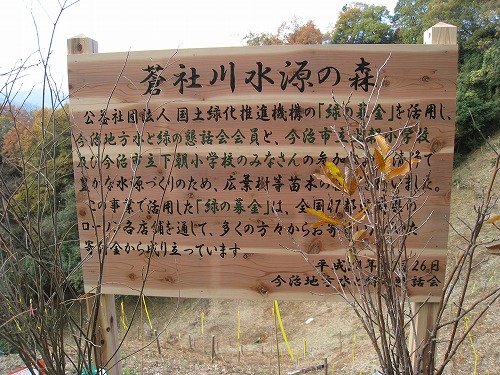

11月28日(水)に、「平成24年度 今治地方水と緑の懇話会 森林体験教室~今治地域住民と次代を担う青少年等による水源の森整備事業~」が玉川町畑寺の市有林で開催されました。

今治地域水と緑の懇話会の方、市の水道部、農林振興課の職員の皆さん、玉川支所の担当の方など28名の参加でした。

これは、全国47都道府県のローソン各店舗を通して寄付された「公益社団法人国土緑化推進機構の緑の募金」を活用しています。

植栽面積は0.39ha 。

そして、植栽樹種は、なんとトチノキ、ホウノキ、ケヤキ、クヌギ、エノキなど13種類で植栽本数は700本という規模でした。

けっこう斜面で植え付けするのは、難しかったです。

穴を掘り落ち葉を取り除いてから、小動物から苗木を守るための黄色いネットをかぶせて土をかけ、その上に乾燥防止のために落ち葉を置いてやっと1本植え終わります。

とても大変な作業ですが、植え終わった後は、美味しい空気とともに爽快感が!!

今年、下朝小学校、上朝小学校の児童の皆さんがこの事業に参加するはずでしたが、雨天のため竜岡体育館での行事のみになりました。

今年、下朝小学校、上朝小学校の児童の皆さんがこの事業に参加するはずでしたが、雨天のため竜岡体育館での行事のみになりました。

来年もこの季節に開催されるそうです。緑豊かな森は、地球上のすべての生命の基盤であると言われています。

森林をはじめ自然の営みは、一朝一夕にはいきません。長い年月をかけていい循環が生まれ続いていきます。

子どもたちには、植栽を体験することによって、いろいろなことに関心を持ってほしいと思います。

今日おおぜいの人の手で植えられた苗木がどうか元気で大きく育ち、エノキの木に国蝶のオオムラサキが飛来してくるようになってくれるのが関係者の夢です。

2012年12月7日|

Category:玉川のニュース

11月28日、鴨部小学校へ先日窯入れをした竹炭の窯開きに行きました。

先日と打って変わって冷え込みの厳しい朝でしたが、みんな元気に「地域づくりグループ 源流」の越智さんの指導のもと、作業をして2時間ほどで立派な炭を取り出しました。

釜をふさいでいた土が粘土質でしたから、なかなか崩せなくて何回も交代しながら男子も女子もみんなで力を合わせて頑張りました。

作業で汗をかくくらい頑張りましたよ。

作業で汗をかくくらい頑張りましたよ。

いよいよ蓋をあけました!!窯 にいっぱい詰めた竹なのに、隙間が一杯できていたのには驚きました。

だいたい、最初の4分の1か3分の1くらいまでに減るそうです。

特に火の炊き口に近いところは殆どが灰になっていました。

又、火の燃え具合によって出来上がりも違います。

二つの窯を比べてみるとよくわかります。

竹酢液もバケツに半分以上取れていました。

きれいに箱に詰めていきました。

最後は冷たい水で、道具をきれに洗って、来年の5年生に引き継ぎます。

最後は冷たい水で、道具をきれに洗って、来年の5年生に引き継ぎます。

玉川は、山林にたくさん竹があり、竹が増える事に関してはいいこともあれば、よくないこともあります。しかしこのように地元の竹を活用して、暮しに役立てたり、特産品にしていくことを学んで、地元の資源を活用することを学んでほしいと思います。

取材させてくだった鴨部小学校のみなさん、地域づくりグループのみなさん、ありがとうございました。

また来年も続けてくださいね。

2012年11月28日|

Category:玉川のニュース

« 古い記事

新しい記事 »