私たちスタッフは、25日(火)、来月10月27日(土)に予定している「遍路道ウォーキング」の下見に行きました。

お天気もよくとてもさわやかな日でした。

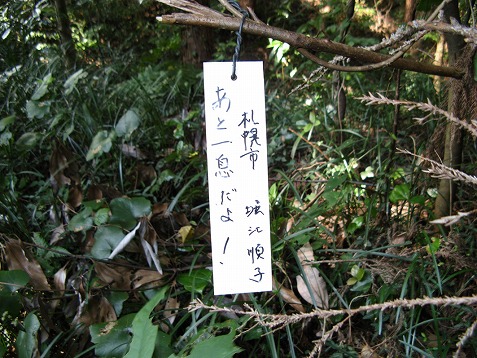

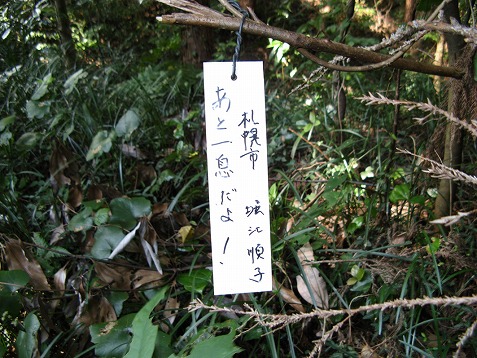

コースは57番札所栄福寺から犬塚池のそばを抜けて58番仙遊寺に登り、59番国分寺に向かうへんろ道の途中、新谷に出てスタート地点まで戻る約7キロのコースです。

車道を歩くのは、仙遊寺の登山道と新谷からゴールまでの計3キロ程であとはすべて趣のあるへんろ道です。

スタートするといきなりへんろ道のみちしるべ。

このあかくて小さな立札がお遍路さんを札所へと案内します。

へんろ道の石碑は、文字や指の形がはっきりしているものや、風化されて見分けが難しいものまで、石川さんの詳しい説明は謎解きのように、次々と年代やいわれを明かしていきます。

先ず栄福寺にお参りし、仙遊寺へ。

途中の犬塚池には忠犬シロの民話が残っていて犬塚の碑が建てられている。

これぞへんろ道と言うような森の中を心地よい風が吹き抜けます。

森を抜けて車道を横切り再びやまみちに入ります。

もう一度車道に出ると仙遊寺の登山道です。

山門まで行くうちに、標高は少しずつ上がり色着き始めたハゼも。

遙かかなたに目をやればしまなみ海道まで見渡せます。

山門をくぐって手すりにすがりながら石段を上ると仙遊寺の境内です。

当日はこちらでお弁当の予定です。

お寺を後に国分寺までのへんろ道は又山の中です。

途中ごろべえ坂となずけられた急なくだり坂があり、ここにも名前の起こりとなった民話が残っています。

坂を下り、見事な竹藪を抜け、山を下りると新谷の吉祥禅寺の大樅の木が見えてきます。

ここまでがウォーキングコースで、後は車道を出発地点まで戻ります。

この日は結構汗をかきましたが、本番までは1か月あるので、景色は一層秋らしくなり、快適な一日になることでしょう。

申し込み方法は、10月1日号の「広報今治」折り込み「たまがわ便り」に掲載予定です。ここでもまたお知らせします。10月27日(土)に予定を入れておいてください。

2012年9月27日|

Category:活動報告

今月の「この人に聞く」は、玉川中学生です。

長い夏休みが終わり、再び活気がよみがえった玉川中学校を、9月3日スタッフ3名とカメラマン1名で訪問いたしました。

団体・個人で全国大会出場を決めた男子ソフトテニス部と団体で四国大会に出場した女子卓球部の皆さんに、校長室に集まってもらいお話を伺いました。

玉川中学校は、町内にひとつの中学校です。

伝統ある中学校で、生徒のみなさんがのびのびとたくましく育っている様子に胸が熱くなりました。

皆さんも、生の中学生たちの声をぜひお読みください。

「この人に聞く」第5回はこちらです。

2012年9月26日|

Category:全体

龍岡でめずらしいキノコを見つけました。

こんなキノコです。

みなさんご存じですか?

色のいいキノコは毒キノコが多いと言われていますが、調べてみるとどうも「ウスキキヌガサタケ」みたいです。

ドレスのような網目状の菌網を伸ばす姿の美しさから「キノコの女王」の異名を持つそう。

ウィキペディアによると、京都府レッドデータブックでは絶滅種(カテゴリーEX)として扱われているそうです。

また、環境庁レッドデータブックにおいては「絶滅危惧II類」に置かれており、愛媛県および広島県もこれに準じているくらいめずらしいキノコらしいのです。

少し調べていたら、「ウスキキヌガサタケ」が、明け方よりたったの1時間で薄くて黄色い華麗なドレスに身をまとい、約3時間かけてその一生を終える・・・ともありました。

これからの季節、山歩きなどしていて毒キノコには気をつけないといけませんが、玉川にはまだまだ私たちが知らない自然がありそうです。

2012年9月25日|

Category:四季の徒然

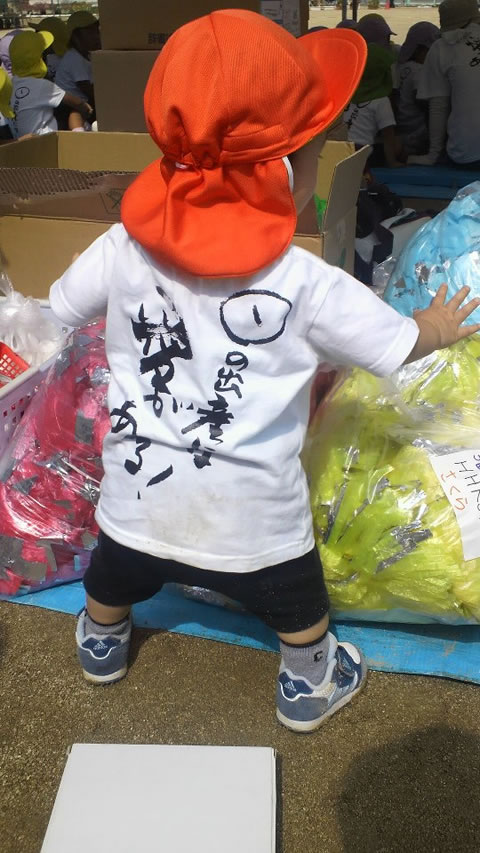

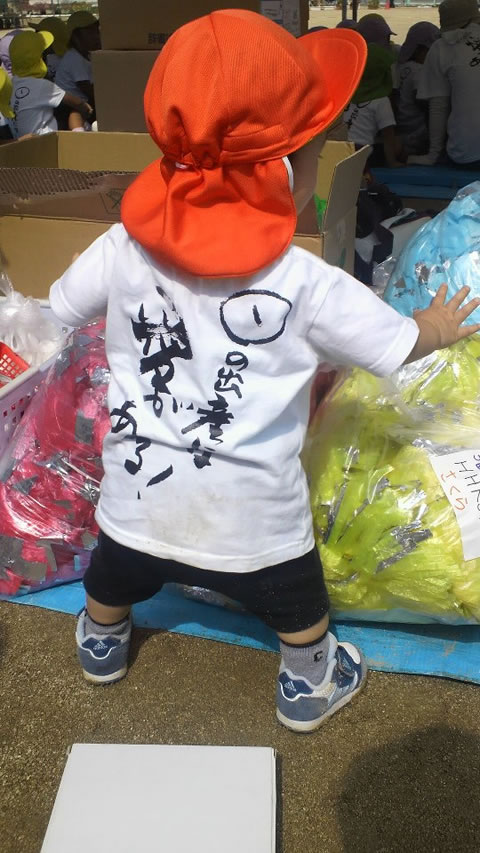

9月23日(日)朝まで降っていた雨が止んで、鴨部小学校では、運動会が開催されました。(九和小学校は春に開催さrました)

足元が悪いため、1時間遅れの開会式となりました

しかしそれが幸いして、スタートする頃には、グランドコンディションは、砂埃もなくテントの中の観客席は、涼しい風が行き交い絶好の運動会日和です。

ここ鴨部小学校では、今年の運動会のテーマは「かけぬけろ勝利という名のゴールまで」を校舎に掲げ、校長先生から激励の言葉で開会式です。

白組応援がっせんの1コマです。

プログラム「変身!」では、5年生が、来年入学する年長組の園児を背中に負って競技しました。ほほえましい姿でした。

地元の獅子保存会おじさん達から教わった郷土芸能のしし舞を一生懸命披露しました。

小学生に混じって、日の出保育所の子どもたちもがんばっていました。

かわいいですね!

秋空のもと、子どもたちの歓声と家族や地域の人たちの応援が校庭に響いたいい運動会でした。

詳しい情報は、また各学校のホームページにも掲載されると思います。

http://www.tamagawa-net.jp/school/school.html

町内の児童・生徒は、地域の子どもとしてすこやかに育ってほしいですね。

2012年9月23日|

Category:玉川のニュース

9月22日(土)に今治市立玉川近代美術館の蔵品展Ⅱにちなんで、特別企画 MAYA MAXXさんの美術トーク「絵画は難しくない!」が開催されました。

MAYA MAXX さんは今治市波方町出身の画家です。

MAYAさんのお話によると、27歳の時に京都の「やよい画廊」で出会った有本俊夫の絵に感化され独学で絵を描き始め、 自分だけに見えたこと、聞こえたことをひたすら描き続けているのだそうです。

今回、そんなMAYAさんが、難しくない絵画鑑賞のポイントもとてもわかりやすくお話してくださいました。

MAYAさんのお話で、印象的だったことをご紹介します。

各フロアーに入って一番先に目に留まった絵からのオーラと言うかエネルギーを感じること。 その絵に近づいて見ると、それは確かにいい絵のはずです。

絵画鑑賞は絵を見ながら自分自身を見るもので、その絵を今から後に、1年後、5年後、10年後に見てください。 初めて見た時と、感じ方は違うはずです。

美術館もフロアーも絵が置かれている環境はなんら変わっていないのに、感じ方が違うのは、あなたが変わったからなんです。

この自分自身が変わっていることに気づかせてくれるのが 絵画鑑賞なんですよ!!

なんて分りやすいんでしょう!!

そして好き嫌いはあっても美術年鑑に載ってるような画家はやっぱり超一流な画家で、 絵画にも流行があり進化していくが、そういう絵は現に何年たっても残っている。

又、天才と言われる人たちの絵は、必ずと言っていいくらい画面の下部に余白がある。

天才の精神は不安定で、少しでも神に近づきたい思いがあるので、上部が詰まっているとおっしゃる。

現にサルバトール・ダリの「トランプ賭博気質」も松山出身の小茂田守介の「カレイ」も絵が上部に寄っている。これまたわかりやすい。

美術館を出るときには、この中で1枚あげると言われたらどれにしようか?

なんて想像するのも楽しいでしょう。思うのは自由ですからね~!のジョークに会場は和やかな雰囲気に。

このような解説を時々今治弁を交えながら、とても親しみの湧く口調で話してくださいました。

最後にMAYAさんは、この世で一番好きなのは、絵!!

絵を描くことで生活ができている・・・今はとてもHAPPYと笑顔で締めくくられました。

終わってみれば、あっと言う間の1時間でした。 天才の絵を確かめたい方は玉川近代美術館へ是非お出かけ下さい。

(今回は特別にフラッシュ禁止で写真撮影が認められています。通常は写真撮影は禁止ですのでご注意ください。)

2012年9月22日|

Category:玉川のニュース

« 古い記事

新しい記事 »